「映える」円形書架とその活かし方――シン石川県立図書館は「県立」のレゾン・デートルを取り戻すか

小林昌樹(近代出版研究所)

■一般人の賛嘆と一部玄人の批判と

今年7月の開館以来、ツイッターなどネットで話題の新しい石川県立図書館。そこへ遊びに行ってきた。ネットを検索してもらえばわかるように、ローマの円形闘技場のような、中央の円形配置書架(円形書架、【図1】)の壮大さでとても「写真映え」する図書館だ。

【図1】美しい円形書架

ツイッターなどネットの反応を見ると、写真入りで一般読書人の支持や賛辞が連綿とつづられている。しかしそんな中に、ちらほら一部図書館人による円形書架批判が見つかる。いったいどんなものだろう、という好奇心もあり、7月に新しく館長になったばかりの田村俊作先生(慶應義塾大学名誉教授)に旧知の柳与志夫先生(東京大学特任教授)が見学をお願いするというので、11月に私も一緒に見てきた。館長自らご案内いただき、見終わってみると「なるほどなぁ」という感想が最初に浮かんだ。

■「映える」円形書架とその活かし方――通常配架からの切り離し

一般に円形書架は、その見てくれに反して、実際に書架メンテをする現場の司書からは評判が悪い。曰く分類順の図書配架が跳んで迷う、円形に伴う段々がブックトラック(本を運ぶ台車)の障害になる、面積あたりの収蔵効率が悪くなるといったところである。円形書架は一般人にはとてもウケるが、陰で司書界隈から悪評を受けるというのが一般図式だ。同じようなアイテムに、壁面高書架(高いところの本が取れない)や壁全面ガラス窓(本が日に焼ける)などがある。

そこいらへんはどうなのかと、私も若干不安に思いながら見学したのだが、きちんと解決されていた。

要するに円形書架と従来型の方形配置書架で棲み分けているのだ。考えてみれば、分類順――たいていはNDC順――の次の書架があらぬところに跳んで迷うとか、トラック運行の非効率などは、通常の主題配架の一環(の部分)である場合、初めて迷いとか非効率として感じられるものであって、それと切り離された運用――例えばNDCでない体系(後で述べる独自「テーマ」など)、あるいは固定的な配架であれば回避できるわけだ。面積当たりの収蔵効率の問題は……。あれほどの大規模館ならばあまり意味のある批判ではないだろう。

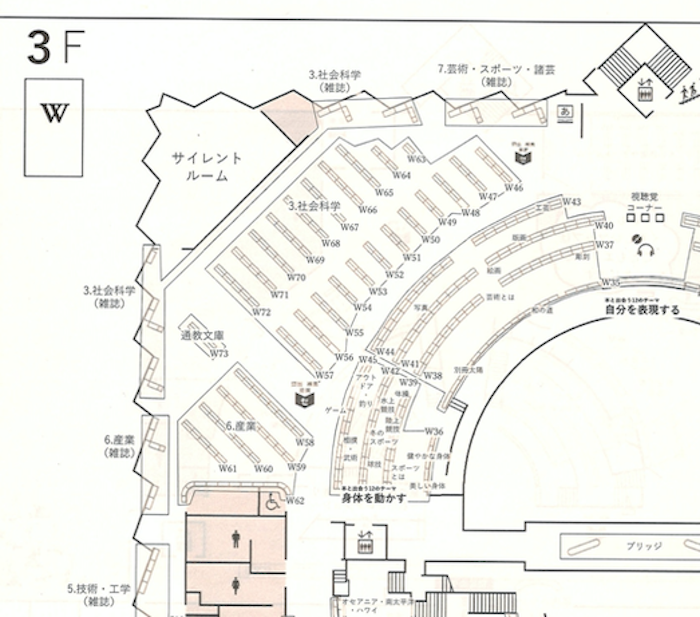

【図2】円形書架の背後に方形書架が控える(書架配置図より部分)

■書庫計画全体と円形書架

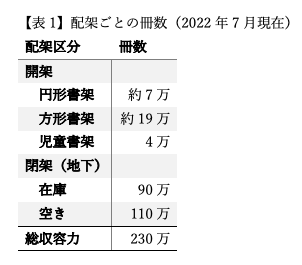

書架の配分を【表1】にまとめてみたが、あんなにも強烈なイメージを残す円形書架部分の冊数割合がイメージに反して低い(開架分で1割→23%、総収容力でいうと1→3%台)ことが見て取れる。円形書架本来の収容力の低さが、むしろ全体の通常機能を担保しているとも言える。

現有冊数が80→150万。開架に30万冊。うち円形書架が3→7万程度(円形に7万と計画にあるが、ネット情報や聞いた話だと3万冊)。50年先を考え地下書庫に別途200万冊が収まるという。50年たてば建物のほうが老朽化してしまい建て直しになるので、あとは50年先、つまり2070年ごろに考えようというわけだ。

日本で公共図書館が始まって150年。石川県立も、建物は兼六園内の初代から数えて、戦後の本多町、小立野のこの新館で主要な建物は3代目となる。

■円形書架の「テーマ」は動詞形→本と読者を動かす

肝心の円形書架の中身はといえば、NDCでないテーマ――「かしこく暮らす」「教養を深める」といったゆるいテーマ――ごとの文脈棚となっており(【図3】)、私は成功していると見る。いま「ゆるい」と表現したのは、静的・固着ではないという意味である。これが「賢人生活」「教養深化」と漢語名詞形にしてしまっては、たちどころにNDCの365、159の配架から新しい受入図書を何十冊か抜いてきておしまいになってしまうだろう。いつもの場所にいつもの本が並んでいれば、効率的ではあろうが、発見はなくなってしまう。

無駄を一切認めない人にはいまいち通じないのだが、商品は棚で場所を動かすだけで売れたりするものだ。収容効率だけにこだわっては本をモビライズできないし、おそらく読者の心もモビライズできないだろう。物事を違う文脈から見られる機会が適宜、得られるというのは、柔軟な発想を涵養するのに役立つ。それは棚をつくる司書にとってもだ。

【図3】「仕事を考える」「暮らしを広げる」といったテーマの円形書架

もちろん「棚をつくる」作業が必要なので、司書には手間だ。しかし、専門職種らしい、本に関する知識やセンスの発揮しどころでもあろう。ここでの円形書架は司書のセレクトショップなのである。うまく選べば、通常の方形書架や、書庫内資料へのインデックスにもなるはず(ラベルのNDC分類番号が手がかりとなる)。通常配架に散在する関連NDCへのインデックスとして、あるいはまた逆に、NDCとは違う見方で物事を見られるセレクトショップとして、円形書架の図書を機能させようとしているように見える。

■貸出型小型館から滞在型大型館へ――図書館の理想あるいはモデルの変遷

要するに滞在型の大規模館というのが新県立の基本コンセプトと見た。

実は1970年代は滞在させない小さな図書館が良いとされていた。まるで逆さである。当時、日本図書館協会のスローガンは「ポストの数ほど図書館を」というもので、ポストは多すぎるにしても、郵便局の特定局ぐらいの多さで全国に、小さな、そして閲覧席をなくした書架ばかりの図書館を作るのが理想とされた。小さくて、閲覧席のない全面開架の貸出図書館を「ポストの数ほど」建築すべき、とされたのだ。閲覧席をなくすのは自習の学生を締め出す政策だったからである。

昭和後期の人々は、都市民でさえ生活圏は町内限りで、交通手段はトラムやバス主体。特別な日にだけ大きな図書館がある繁華街・中心地に出る、といった生活をしていた。そんな中、みんなに本を貸出してもらうために小図書館を街なかにたくさん作るのが理想とされた。

【図4】本物の化石を国立科学博物館から借りてきた展示

■巨大駐車場が裏の象徴

それから50年。日本社会は変わった。まず地方であればあるほど進んだモータリゼーション。5分ごとに来る公共交通ででかけられるのは、むしろ大都市民の特権みたいなものである。

そこで1980年代からチラホラでてきたのが「滞在型大型館」というモデルだった。その走りは浦安市立中央図書館(1983年開館)あたりになるだろう。土日、クルマに乗って家族みんなで来て、しばらく過ごすのだ。

石川県立の第2代建築、つまり本多町時代に比べ、床面積2倍強、開架3倍、書庫3倍になったのはもちろん良いこととして、閲覧席が7倍、そして駐車場に至っては12倍強になっているのは、滞在型、それもクルマで来てもらうというコンセプトが明確に出ていると見てよいだろう。「映え」ないのでネットに写真はほとんどないが、駐車場400台分というのは(【図5】)、私はシン石川県立図書館の基本的性格を裏で象徴すると思っている。

【図5】大きな図書館を囲む、さらに大きな駐車場(リーフレット『石川県立図書館見学者用ガイド』より部分)

■都道府県立のレゾン・デートルはここ20年、希薄化していた

実は「県立」図書館は日本固有のものと言ってもよいものらしい。「市町村立」が公共図書館としてあり、あとは国立があるという二段階が先進国の普通で、米国などでも州立図書館の存在は希薄だという。

ところで近代日本における公共図書館の発展は「上からの改革」によるもので、最初に官立公共図書館がモデルとして1つだけ東京に作られ(明治5年、書籍館)、明治10年代に県立がそれをマネて県都に作られ、明治30年代に大都市に作られ、といった展開だった。そして150年。ようやく市町村立の図書館が隆盛に向かい、当然、県庁所在市立も栄え始めると、今度は県都にある都道府県立(以下、県立と総称)が、その存在意義を希薄化させていったのだった。

昔から県都の市立と県立は仲が悪い傾向にあり、1935年岡山市における県立市立図書館抗争――ヤクザの出入りみたい――が顕在化の最初らしいのだが、県都の市立と県立の機能重複は1970年代に館界内で「県都問題」と名前が付いた。

市立と同じ機能しかない県立なら、市立と競合してしまう。ある県立はそれゆえ県都を出ていき(例.北海道立)、ある県立は統廃合された(都立日比谷や都立多摩)。1970年代に東京都郊外で貸出運動を成功させた前川恒雄が1980年代に滋賀県立をリニューアルし、市町村立の貸出を補完するという県立の「滋賀モデル」――バックヤードとして資料の共同保管をしたり連絡調整用自動車を運行したり――を成功させたけれども、これだとさらに県立の固有事務は少なくなっていく(実際、前川自身が県立は理論上不要ではと言っていた)。特に直接的な閲覧サービス系においてそうだろう。

【図6】直接日光が差し込まないよう工夫された広い窓

後に『公共図書館の論点整理』(勁草書房、2008)という本になった企画に参加した1990年代末、県立図書館論史をレビューしたことがあるが(結局、原稿はまとめられず本に載らなかった)、こういった流れの中で戦後50年、戦災で建て変わった建物が軒並み耐用年数を迎えるなかで、どうするか、というのが日本全体で「県立」の政策課題だったのである。

■「写メ」ポリシーも実は重要

細かいことだが、館内撮影は他の利用者に配慮すればOKという利用方針も、実は(自然と)ネットで高評価になった要因だろう。海外で図書館やミュージアムがデフォルトで模写や撮影がOKなのに日本では禁止されているのもちょっと不思議なことだが、何よりも、新しい客を呼んだり、社会に関心を持ってもらうのは、文化機関、特に公的なものには重要だ。

3Dプリンターがある工作室や、自習や飲食しながらの読書だろうが、普段は何に使ってもいいホール(「だんだん広場」【図7】)なども楽しそう。どこでも多少ならしゃべってもOKというのも嬉しい。3Fだったか、二人並んで座れるキャレルも……。これは高校生などが連れ立って勉強しに来るためなのだろう。仲良くなれそうな気がする。椅子も素晴らしいものばかり。

【図7】だんだん広場では、飲食をしながらの読書・勉強・デスクワークもOK

■まとめ

映える円形書架は成功しているが、それは通常の方形書架と役割を変えているからだった。全体の規模が大きく従来型書架が十分にあることも、円形書架の成功を下支えしている。1980年代から始まった滞在型大型館として、円形書架の魅力、惹きつける力でもって、県内広域から直接、利用者を呼び寄せることに成功しているが、地方でそのような直接来館を保障する物理的前提として、あれだけの駐車場を用意したのはすごい。単に石川県立図書館のリニューアルというだけでなく、レゾン・デートルが希薄化していた県立一般の、新しいモデルが提出されたように私には感じられた。

【図8】エスカレータのある図書館は他にないのでは?

■個人的には

とまぁ機能論、全体政策論などに引きつけた見学の感想を述べたが、個人的には4F「リング」部分(書架と閲覧席に挟まれた巨大な回廊、【図9】【図10】)が一番気に入った。青裳堂書店や「金沢」文圃閣といった書誌学系の本や、昭和期の全集類や海外百科事典などが開架になっており、重厚長大だった過去の書籍文化に囲まれてキャレルで読書にふける、といった体験ができそう……。

【図9】4F「リング」の書架

【図10】4F「リング」はこの写真でぎり見える最上段。ちょっと屋根裏的

しかし併設喫茶店でプリン(【図11】)を食べなかったのが心残り。食べた人の話ではかなりおいしいらしい。

【図11】喫茶店HUM&Go

■余談:図書館情報学的なメモ――「円形」?

今回、円形書架がクローズアップされたので、それを起点に考えてみたが、そもそもこの配置の書架を「円形書架」と呼んでいいのかどうか、よくわからない。1857年の有名な大英博物館の「円形」は、あれは「円形大閲覧室」(central reading room)の壁面書架であって、フロア中心までは書架でなく閲覧席が「旭光式」に並んでいる(間宮不二雄編『図書館大辞典』ジャパンライブラリービューロー、1952、p.87)。「円形書架」を論理的に名付けるなら「同心円多重配置書架」とでも言うべきか。数少ない書庫管理の専著を見ても「書架配置を、図書館建物の設計や建築様式と混同させないように」などと書かれていながら、せいぜい「アルコーブ式配置」と「書庫型配置」ぐらいしか記述がないし、書架配置の機能でなく見栄えが来館者に与えるイメージについての議論も桂英史『図書館建築の図像学』(INAX、1994)など限られているように思う。

謝辞:ネットでの議論は主に新出氏(@dellganov)のツイートが参考になりました。新出氏のご指摘により再調査し、表1の数値を訂正しました。関係各位に感謝です。

小林昌樹(図書館情報学研究者)

1967年東京生まれ。1992年国立国会図書館入館。2005年からレファレンス業務。2021年に退官し慶應義塾大学文学部講師。専門はレファレンス論のほか、図書館史、出版史、読書史。共著に『公共図書館の冒険』(みすず書房)ほかがあり、『レファレンスと図書館』(皓星社)には大串夏身氏との対談を収める。詳しくはリサーチマップ(https://researchmap.jp/shomotsu/)を参照のこと。

【お知らせ】

弊社メルマガの大人気連載を書籍化した、小林さん初の単著『調べる技術――国会図書館秘伝のレファレンス・チップス』が12月9日についに刊行されます! 20万部超のベストセラーとなった『独学大全』(ダイヤモンド社)の読書猿さんをして「私が私淑する“探しものの魔法使い”です」と、同じく図書館司書出身の出版史家・稲岡勝から「(レファレンスサービスの現場における)有能な窓口担当者として活躍すると同時に見識の高い理論家」と評された小林さんが、実践的な「調べる技術」を開陳しています。まずは試し読みからどうぞ。

☆その他連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。

月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。