幻想力と人間愛と

幻想力と人間愛と

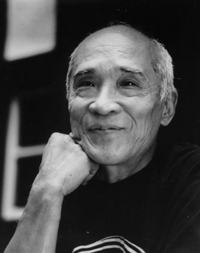

歌人

篠 弘

十数年前に『昭和文学全集』が刊行されたさい、版元の小学館に在って、編集の裏方を担っていた私は、その詩歌集の「短歌」に希望を述べた。一九三九年の明石海人の『白描』と、一九五〇年の伊藤保の『仰日』の二歌集を収録してもらった。昭和短歌史の展開を知るうえで、その詩的幻想力と、その悲惨な病苦のドキュメントが、欠かせないものに思えたからである。さらには、一九五三年の合同歌集『木がくれの実』の結実が、当時の文学界に、強烈な衝撃を与えたことを想起する。 私が多磨全生園の「多磨」の短歌欄選者をお引き受けしたのは、一九六七年一〇月からであり、三四歳の新人であった。いまやそれから四〇年が経とうとしている。おそらく近代の無名歌人の歴史に焦点を当ててきた論文が、目に留まったからであろうか。それ以来、すでに十数冊の個人歌集が上梓されるまでの成果 が挙がる。辛苦に富んだ実体験から滲み出た、限りない人間愛の抒情が見出される。ここにその総体からの名品が結集されることは、暗かった時代における文学の原点を、まさに如実に主張するはずである。

合掌して読みたい

合掌して読みたい

作家

瀬戸内寂聴

幸福な人間には本当の文学を産むことが出来ない。心に体に痛みをかかえ、それに孤独に耐えている時、止むに止まれぬ 心の叫びが湧き、人は思わずペンを握る。書くことは救いとなり、慰めとなり、呪いとなり激しい闘いともなる。自己救抜の力を持った文章や詩は、他者の痛みをも救い癒しにもなる。闘いの武器ともなる。 私は徳島の生れなので、もの心ついた時から、多くのハンセン病患者の遍路姿に接してきた。北条民雄氏の小説も明石海人氏の短歌も、青春時代読んで、深い感銘を受けた。自分の健康体がとんでもない罪を抱いているようで眠れない夜もあった。 今、ようやくハンセン病文学全集の刊行を見る。収められた作品から、彼等の理不尽な運命に耐えてきた慟哭に耳を傾け、彼等の受けてきた不当な処遇に、何の手も貸さなかった自分の罪と恥を、地に伏して懺悔し、彼等や苦しみの文章や詩に心から合掌したいと思う。

豊かな言葉を残してくれた人々

豊かな言葉を残してくれた人々

詩人

谷川俊太郎

病を現実に生き続けることと、それを言葉にすることとのあいだには、深い谷間のようなものがあるのではないか。この全集に収められた言葉のすべてを読んだ訳ではないが、その深い谷間のようなものにひそむ重力が、言葉に緊張を与えていると思う。重力は谷間の、すなわち作者の感情の深さからくる。感情の深みに言葉はともすると、ブラックホールのように引き寄せられるが、もしそこに落ち込んでしまったら、あとには沈黙しか残らない。 沈黙したまま生きた人々のためにも、その沈黙に言葉を通して近づくしかない私たち読者のためにも、沈黙にいざなわれながらもそれにあらがって、物語、詩歌、証言、記録さまざまな形で豊かな言葉を残してくれた人々に感謝したい。

「壁」の外に持ち出された作品群

「壁」の外に持ち出された作品群

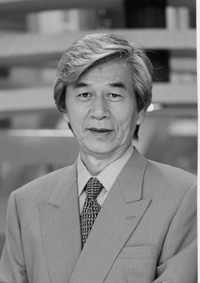

ジャーナリスト

筑紫哲也

ハンセン病患者、元患者が蒙って来た不当、不幸のなかで見逃されがちなのは、ごく少数の例外はあるものの、彼らが専ら他者によって描かれる、書かれる、表現される「対象」であり続けたことである。それは彼らが長年にわたって味わってきた苦難の総体から見れば、ほんの一部に過ぎないかもしれない。だが、必ずしもそうも言えない部分もある。彼らへの偏見を深め、世間に広めた表現、描写 も少なくなかったからである。 患者、元患者の人たちは自ら表現していないどころではなかった。書きたいこと、描かなくてはならないことは山ほどあった。そういう境遇に置かれたこと自体が、不幸にも豊饒な舞台を用意した。そこから多くの人たちが洞察力、表現力を獲得していった。 後に残された作業は、それらの作品を長い間の隔離という「壁」の外に持ち出し光を当てることである。この容易ならざる壮挙とも言える『ハンセン病文学全集』の試みに拍手を贈りたい。